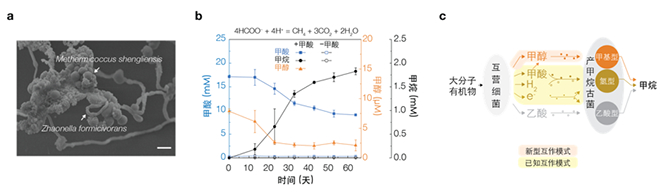

图 甲醇生成细菌与甲基型产甲烷古菌通过种间甲醇转移互营降解甲酸产甲烷。

a.甲醇生成细菌与甲基型产甲烷古菌共培养物显微照片。标尺= 1 µm;b.细菌与古菌共培养时甲醇生成细菌转化甲酸生成甲醇并被甲醇利用古菌转化为甲烷;c.细菌古菌互作产甲烷四种模式示意图。

在国家自然科学基金项目(批准号:92351301、32325002)等资助下,农业农村部成都沼气科学研究所承磊研究员团队与日本国立海洋研究开发机构、日本北海道大学、日本产业技术综合研究所和北京大学等多家机构合作,在温室气体甲烷形成的微生物互作机制领域取得突破进展。成果以“种间甲醇转移介导细菌和古菌间的互营代谢”(Methanol transfer supports metabolic syntrophy between bacteria and archaea)为题,于2025年1月30日在《自然》(Nature)杂志在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08491-w。

有机物厌氧降解产甲烷不仅是碳素生物地球化学循环的重要组成部分,也是大气甲烷排放的主要来源途径之一,与全球气候变化和生物可再生能源开发密切相关。这个代谢过程通常需要细菌和产甲烷古菌合作才能完成。以往的研究认为,这种合作是通过细菌与产甲烷古菌间的“种间氢转移”“种间甲酸转移”“种间直接电子传递”三种模式实现的,这种厌氧细菌与产甲烷古菌间的紧密共生关系,被称为“互营代谢”。目前,仅发现氢营养型和乙酸营养型产甲烷古菌类群参与了这种互营代谢,而对甲基营养型产甲烷古菌是否参与了有机物的互营降解产甲烷过程还不清楚。

研究团队提出了一个生物甲醇生成的潜在代谢反应,并通过热力学分析、人工构建合成菌群、同位素示踪等技术,发现利用团队自主分离的新科细菌物种嗜甲酸赵氏杆菌(Zhaonella formicivorans)和新科古菌物种胜利甲烷嗜热微球菌(Methermicoccus shengliensis)所构建的二元合成菌群,可以通过种间甲醇转移实现甲酸厌氧氧化产甲烷,从而提出了细菌-古菌互作产甲烷的第四种模式——种间甲醇转移。研究团队进一步结合基因组、转录组和中间代谢物分析,鉴定出一条甘氨酸-丝氨酸循环介导的甲醇生成新途径。

该研究发现了微生物互作产甲烷的新模式,拓展了深部生物圈碳素生物地球化学循环的新认知,为我国实现碳中和目标,开发地下沼气工程和碳减排新技术提供了新的科学依据。《自然》杂志还为本研究配发了题为“地下细菌为产甲烷微生物提供醇类物质”(Underground bacteria serve alcohol to methane-making microbes)的研究简报(https://doi.org/10.1038/d41586-025-00199-9)。