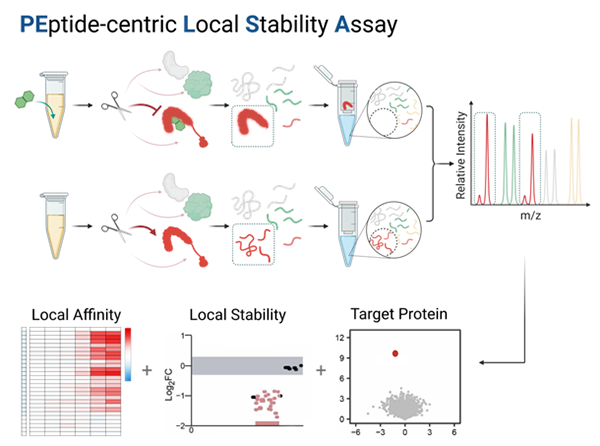

图 配体靶蛋白质及结合位点的鉴定、局部亲和力的测定

在国家自然科学基金项目(批准号:22204033、92153302、22137002)等资助下,中国科学院大连化学物理研究所叶明亮团队与中国科学院药物研究所罗成团队合作,在配体靶蛋白质的蛋白组学鉴定新方法领域取得重要进展,相关成果以“以肽段为中心的局部稳定性检测方法实现配体靶蛋白质及结合区域的蛋白质组鉴定(A peptide-centric local stability assay enables proteome-scale identification of the protein targets and binding regions of diverse ligands)”为题,于近日发表在《自然·方法》(Nature Methods)上。论文链接https://www.nature.com/articles/s41592-024-02553-7。

细胞内外环境中存在包括代谢物、金属离子、核酸、蛋白质、药物等多种配体分子,它们与蛋白的相互作用影响生物体的生理病理过程。鉴定配体的结合蛋白质和结合位点有助于揭示配体在生命活动中的作用机制,对认识复杂生命体系、解析疾病机制和推动药物研发具有重要意义。传统配体靶蛋白质组学鉴定方法需要针对不同配体,设计优化保持配体活性的探针合成方案,不仅缺乏广谱适用性,且很难鉴定相互作用较弱的配体靶蛋白。

针对这些问题,上述团队开发了以肽段为中心的蛋白质局部稳定性探测方法(PEptide-centric Local Stability Assay, PELSA)。该方法无需对配体进行化学修饰、不依赖亲和力大小,直接能在细胞裂解液等复杂体系中发现与配体结合,并发生局部稳定性变化的蛋白,从而实现配体结合蛋白、结合位点以及局部亲和力的系统解析。该方法的鉴定灵敏度对于模型药物星孢菌素靶蛋白,与现有的同类技术如LiP-MS和TPP相比,分别提高了12倍与2.4倍。此外,剂量依赖的PELSA方法可以测定局部亲和力,从而揭示生理状态下蛋白质在与配体结合后三维结构的动态变化。该团队将PELSA方法用于药物、金属离子、翻译后修饰肽段及抗体等多种配体的结合蛋白鉴定,均展现出高灵敏的靶蛋白鉴定性能和精准的结合区域定位能力,证明了PELSA方法可以作为一个通用的分析平台,无需对配体进行化学修饰,广谱适用于不同结构配体的靶蛋白质分析。