在国家自然科学基金项目(批准号:22271268)等资助下,中国科学技术大学康彦彪团队与南京工业大学曲剑萍合作,在全氟和多氟烷基物质(PFASs)的低温脱氟降解领域取得进展,相关成果以“全氟和多氟烷基物质的低温光催化脱氟(Photocatalytic low-temperature defluorination of PFASs)”为题,于2024年11月20日在线发表于《自然》(Nature)杂志。论文链接: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08179-1。

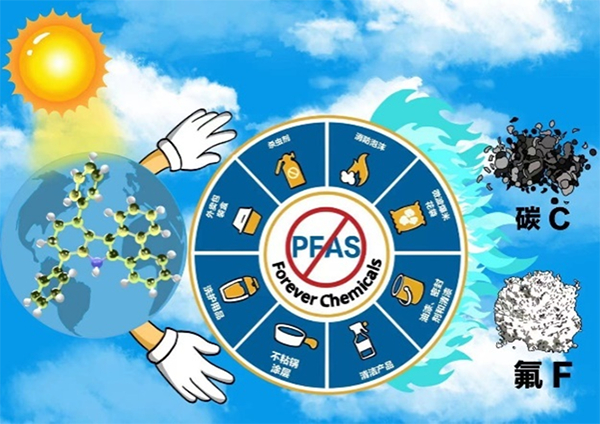

PFASs分子内存在大量牢固的碳氟键,因而具有独特的热稳定性、化学稳定性和疏水疏油特性,广泛应用于化工、电子、医疗设备、纺织机械、核工业等领域。然而,碳氟键的惰性导致PFASs在自然环境或温和条件下难以降解,PFASs也因此被称为“永久化学品”。例如,聚四氟乙烯在260 ℃下可以维持稳定长达数年,其热解通常在500 ℃以上进行,且会释放出有毒气体。废弃PFASs在自然界的大量累积造成了一系列的环境及健康风险。目前,在低温(< 100 ℃)下实现聚四氟乙烯的脱氟,往往需要使用基于碱金属等活泼物种的超强还原剂。因此,迫切需要探索温和高效、简便易行的PFASs脱氟降解新方法。

针对这些挑战,上述研究团队借助面扭曲促进电子得失的策略,设计合成了包含高度扭曲咔唑核结构的系列分子,并利用其在特定光照下的超强还原性,首次实现了聚四氟乙烯较低温度下(40-60 ℃)的完全脱氟矿化,将其高效转化为无机氟盐和碳资源。实验表明,这类催化剂独特的扭曲结构能够有效地促进电子的转移。此外,该光还原催化剂具有广谱的催化断裂碳氟以及碳碳键的能力,适用于多种全氟烷烃小分子及其衍生物的脱氟降解反应。